誰搬走了我們的半塊芝士: [第二章]第十六集:連接觸真相皮毛的資格都沒有

「Ha Ha You're Dead!」

半夜四時十九分,Billie不知發什麼神經,突然高歌起來,歌聲響徹整間面積約只有四十平方呎左右的房間。

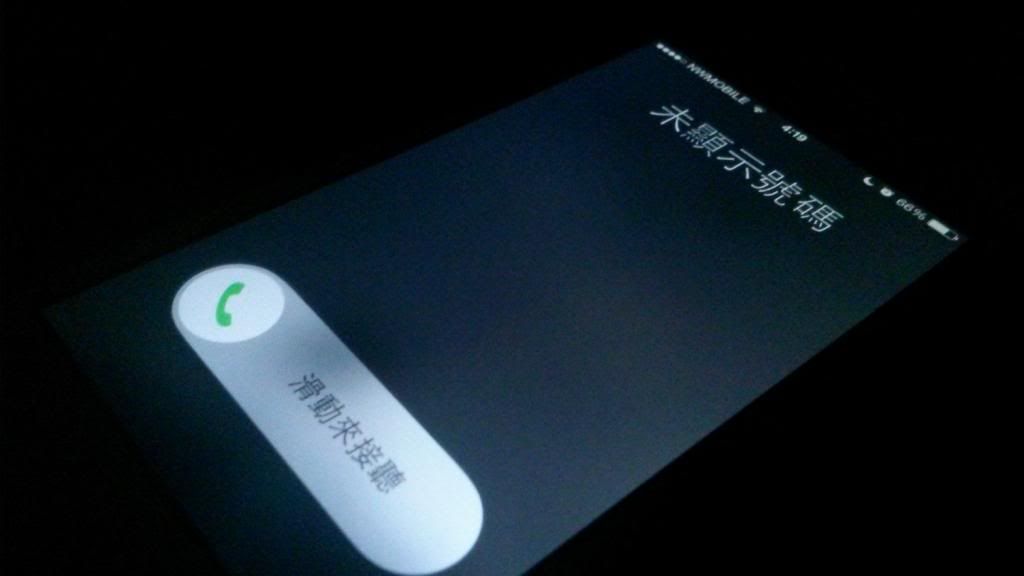

聽到第一句歌詞,我很自然就彈起來,摸摸床邊的電腦檯,跨過鬧鐘與鎖匙,拿起載著Billie的I Phone,一看號碼。

「未顯示號碼」

鄰房的細妹好像已經被歌聲吵醒了,小聲地「屌」了一聲。

我也小聲地「屌」了一聲,究竟是誰他媽的在半夜打來?猶豫不足半秒,我趕在Billie唱完第二句之前接聽電話。

首先,我不希望等陣細妹衝過來發神經。

其次,我從不會放過任何可能性,雖然聽過以前有人半夜接完電話就死於心臟痲痺的傳說,但極具冒險精神的我一於少理。

首先聽到的,是火車駛過的聲音伴隨著零碎的人聲,聽起來好詭異,半夜聽到這種電話真的格外心寒。

「阿志,唔好收線住。」

聲音帶有可靠、正直又務實,而且咬字異常清晰,不會錯,他絕對是阿熹!

房間被非常寂靜、除了電話內的火車聲之外,就只剩下那門鎖壞掉了的門上方所掛著的小時鐘,與旁邊的鬧鐘所發出的……

「滴噠滴噠」…「滴噠滴噠」…「滴噠滴噠」…「滴噠滴噠」…「滴噠滴噠」…

待火車離開,背景只剩下零碎的人聲,我聽到當中幾個人所說的不知是什麼語言,至少不是中文也不是英文,看來阿熹應該不在香港。

他好像知道我正想什麼一樣地回應:

「唔好估我係邊,更加唔洗查,知道左對你都無好處。」語氣帶著一份嚴肅,他是認真的。

「OK,你記得返魚柳包件事喇……」

話未說完,就被他冷酷地打斷:「阿志,我知你做左乜野,亦知你將會做乜野,聽我講,放手啦,唔好再惦。」

一接電話時,我是愉快與驚喜的,但聽到這堆話後,我的心情立即急轉直下,想向他問候與分享什麼的心情與意欲都一掃而空。

坦白說,這一刻,我初次對這個天才的傲慢感到極度厭惡。

「點解咁講?你幾時返黎香港?你阿媽搵過你。」我也不自覺地嚴厲起來反問他。

但我所作出的詢問應該已被當成向床邊的鬧鐘說一樣,鬧鐘不會說話,所以我得不到任何回應。

只剩下阿熹在另一邊把同一句話重覆又重覆:「阿志,無乜時間喇,總之你聽我講,魚柳包單野,你收手啦。」

我終於忍不住心中的怒火,帶著失控地向他怒吼:「究竟發生左乜野事啊!?」

他沉默了兩秒,然後語氣意外地變得平靜,如慈父教子一樣,聽起來非常真心,簡單直接地勸道:「再深入D既事,已經超出左你可以承受既範圍,所以你點問我都唔會答你。信我啦,做個普通人往往係最幸福。」

「所以阿志,收手啦。」

補上聽起來語重深長的最後一句,他就掛線。

為何我身邊的每個人,都喜歡說完自己想說的話就掛線?因為我為人善良嗎?還是個個都是大人物,我就什麼都不是?

坦白說,阿熹的語氣真的令我很火,總是有種看不起人的感覺,為什麼所有事都是只有你才能知道?

我就連真相的皮毛都沒有資格接觸嗎!?

你能知道,門薩學會的傢伙能知道,個個都可以知道,就是我不能?難道我是什麼智障麼?

怒氣不知往何處發泄好,我只能像個傻仔一樣以拳擊床,剛好這個時候,門打開,一望過去,開門者是這個無私隱房間的常客,也就是細妹。

本以為她來向我發瘋,責備剛剛禁不住的怒吼,但看她的表情又不像,只是以一臉帶點擔憂的神色,配以比平常生硬的高傲臉部肌肉表情注視著我。

「阿哥,你搞乜鬼啊?」她首先開口。

一聽就知,她的語氣滲著重重的擔心,我被這個平常像惡鬼的她關心麼?

「唔好意思……嘈到你,繼續訓啦,我無事。」我裝作若無其事,淡淡地回應。

她沒說話回應,注視我兩秒後就把門關,消失在我視線之內。

被細妹這樣打斷一下,怒氣好像被一棍打走了一半,總算有點冷靜下來,但我依然不爽。

一想起阿熹說什麼「已經超出左我可以承受既範圍」,「做個普通人往往係最幸福」,一副高高在上勸戒蟻民的感覺……真令人難以冷靜下來!

嗯?

等一下,「做個普通人往往係最幸福?」

我好像聽過這句話…我記起了。

這是一段與現在情況相同,一件神秘,又重要的往事…

假若今次的情況與上次相同,一切就合理起來了。