誰搬走了我們的半塊芝士: [第三章]第一百三十七集:I have a bad feeling about this

「人生存的意義到底是什麼?我們當然會思考這個問題,但只是『間中』,而不是老套的『經常』。我會這樣說,是因為除非心靈感到空虛,否則人從來都沒在乎過這件事,我們都有很多眼前的事要處理對吧?沒錯,生活本來已經夠忙碌了,誰會去管這種追求真理的哲學?這句話沒有錯,絕對可以毫無疑問地套用到世界上大部份的人身上……(英語)」

現在,我正身處在港島某間吧餐廳裡,今天這裡沒有開門做生意,原因是有一個叫『新勝利貿易有限公司』的團體包了整個場地搞慶祝活動。什麼是『新勝利貿易有限公司』?它是做什麼生意的?哈哈,誰會他媽的會在乎?

沒錯,就是因為沒有任何人會在乎,所以MOB才會用這個老套到爆燈的公司名義包了整個場地,以慶祝在大帽山調查行動的成功,這不是所有人的意願,因為我們都知道有不少人暗地裡對這種充滿冒險精神的行動感到不滿,所以我就老實說,整個活動其實只是阿熹為了增強士氣而舉辦的。

所以他這刻正在餐廳中央,向眾人說出振奮人心的演說。

「但這對我們不管用。為什麼?因為我們的頭腦都夠清醒?又或是自我們懂性以來已經花不少時間在這個問題上?也許這個答案更加正確。我們的確十分擅長思考,但也因為這個原因,我們在這方面也比常人用上更多時間。(英語)」

當然這種演說某些時候就只有說的人最感到激動,沒錯,現在就是其中一個『某些時候』,也許場合並不容許人們無視演講又或是竊竊私語,但這卻改變不了人的態度,以及氣氛。沒錯,現在的氣氛還真的夠尷尬。

「噢,沒錯,我們都因為擅長思考,於是更了解它的好處,所用在它身上用上更多的時間,然後又會更加深入,又花更多時間。聽起來好像個不得了的惡性循環一樣嘛?(英語)」

就算只用看,我也知道有一部份人心裡正盤算著另一些計劃與方向,大概是什麼主意的話?我又不懂讀心,怎可能知道。但有一點還是能夠肯定的,就是他們的心已經脫離了阿熹的理念,也就是已經脫離了MOB的核心價值,當然他們並不可能有這種自覺,我幾乎可以肯定他們認為自己只是反對阿熹的獨裁,並正在捍衛著MOB的精神。也就是愛國,但反獨裁者的思想。

但問題是,要是沒有阿熹的話,MOB還算是MOB嗎?

「沒錯,這的確是個惡性循環。我們都太用心思考了,將大部時間都放在上面,然後一直一直都繼續下去。就算結果能夠得到個萬無一失的結果都好,那又怎樣?都已經沒有時間去實行了,就在我們苦苦沉思的時候,我們或者能夠得到不少預計的答案,也可能會得出萬無一失的方案,但同時,我們也錯失了一個又一個數之不盡的時機。(英語)」

在我沉寂的一年裡,MOB一直都以著『MOB的方式』去行動,結果是怎樣?我不可說他們失敗,只是太多獨特的思想集中在一起,於是讓整個組織經常陷入進退兩難的局面,造成了長達一年的混亂。

這種情況的出現是正確嗎?相信大家也不是這樣認為,每個人都認為應該作出改變去打破當時的困境,只是最可惜每個人都認為應該使用各自『自己的方法』去改變。也許因為每個人都太聰明,所以這種想法才會讓當時問題深化到一個不可收拾的地步。

「但至少今次不是這樣了。可能大家都認為這個舉過於衝動,甚至有人因此脫離了組織……不過就結果而言,我們不是就因為這個衝動的一小步而得到巨大的成果嗎?(英語)」

阿熹說得沒有錯的,只是錯就錯在這不是每個人都認同的想法。假如MOB是我創立的話,我肯定不會找太多高智商的人材加入,這種人對一個組織而言一個至三個已經十分足夠了,主要成員就找行動力高的傢伙,組織才會走得暢順啊。

「雖然眼前的迷霧通通都尚未散去,還有眾多迷團沒解開,人類的危機也還未得到解決。但不要緊,因為今天我們已經踏出了意義重大的一小步!而且,這只是個開始。我們將會繼續一步一步向前邁進,並在不久的將來,得到一切未知的答案!所以,讓我們在這刻為了那意義重大的一小步而乾杯吧。(英語)」

我也打從心裡希望事情會如他所願呢,只是世事豈會盡如人意呢……

最後他向眾人高舉手上的酒杯說:「乾杯!(英語)」然後連帶我,所有人也回應他的行動,舉杯,然後將杯中酒一喝而盡,一場氣氛古怪的派對就此正式展開。

整個派對由開始到現在,也瀰漫著一種古怪的氣氛,我坐在吧枱的一角,觀察著場地所有人的舉動,並與坐在旁邊的三七頭展開了一段疏落的對話。

他有著一身棕色的皮膚,不過卻能操流利的廣東話進行對話。我沒有問他是哪國人,因為這是毫無意義的八卦,只是沒話題可說的無聊傢伙才會問的問題。我們有更重要的話可談,因為他也察覺到派對的異常氣氛,而且樂意跟我去討論。

這個人跟場上大多數人一樣,是個高智商的傢伙,但跟他對話時卻不會感受得到雙方的差距有多大,只會認為這個人的頭腦比一般人更為清晰罷了。

有關MOB的事,他當然是知得比我多,也明白整個組織的思怨根源,所以對於現在MOB的形勢有著更深的體會。

他之所以一開始會強烈反對大帽山調查行動,後來又轉為積極參與,整個過程背後當然也是有著原因的,只是他將這一切說出口,只是向我保證在整個轉變當中,他的每一刻的立場,每一句說話也是發自內心,真心真意的。

也就是說,三七頭也許真是比我的演講說服了,所以才投下關鍵性一票。

說到這裡,他將手上的雞尾酒喝完,然後禮貌的向我道別,說要打探一些事情就離開了,留我一個在吧枱角落繼續自己喝著一些讓人醉不了的雞尾酒。我個人對些是沒什麼所謂的,始終阿熹的事我也不幫得太多……唉……因為就只是自己的事已經夠煩十個世紀了。

今次的悲劇說起來的情況有點尷尬,就我被解僱這件事來說,與曾國強是有著一些微妙的關係,假如單單說我被解僱這件事來說,是與他沒什麼關係的,但實際上卻完完全全是他搞的鬼,而且牽涉到有開失業與收押所的關係,我就可以理所當然找一下律師求救了。

他是個不拘小節的人,聽過我的情況後,就大方地在我被解僱方面提出專業的意見。

首先我不是受僱於TB,而是力奇電訊,所以在總公司提出書面通知之前,我依然是受僱於力奇電訊,所以現在的情況還算不上是失業。因此,律師勸喻我在總公司正式解僱我之前,要繼續每日準時上班下班,這是盡員工應有的責任,至少不讓TB掌握更多解僱我的籌碼。除此之外,我可以做的事已經連半件也沒有了,接下來就只有聽天由命,要是Simon不出手的話我就只有死路一條……

不,經過上個電話之後,我已經沒有任何機會了,現在的情況基本上已經等同被踢到通往焚化爐的運輸帶上。

所以就現在的心理狀態來說,我是正在幻想自己被關進收押所之後會過著什麼生活……也許不是想像中那樣差吧……哈哈。

我也不知此刻的自己正帶著什麼表情,讓那個木無表情的老酒保為我送上一杯酒,我不以為意喝口……喂喂,這真的夠甜,你認為這能夠沖淡我的那苦澀的心情嗎……不!這酒有古怪,後勁比一般更強,並無情的灼燒著我的喉嚨……讓我不能自控的咳出來,這是什麼一回事……!?

正當我想問向老酒保追問時,一個四眼男子顯現拿著碟滿滿的小食出現在我面前,不用多考究也知道這傢伙是四眼仔了。

「ABC你發唔發覺依度D氣氛怪怪地?」他一來就問。

我沒有即時回答他,首先就是從他的小食盤裡取個蟹肉醬薄脆吃一口,舒緩下喉嚨的不適才回答:「的確。」

「我聽講有部份人不滿阿熹破壞左一直以黎MOB既民主制度。」他還真的知得夠清楚。

「大帽山既行動係一人一票決定既,究竟有邊方面破壞左民主?」我問。雖說這問題有點多餘,始終民主是少數服從多數,就有些事算理所當然得到通過都好,還是會引起『少數』的不滿。

只是那不滿的存在我當然是知道的,之不過我更想知道的是那不滿的根源,相信問過這問題後四眼仔能夠給我一個答案。

「因為果日既演講加速左討論,令到有人表達唔到自己既意見已經進入左投票程序,事後有人認為,應該將硬推依件事既兇手,即係將你踢出MOB,何況好多人都覺得,你係因為追查魚柳包既事而輾轉入到MOB,佢地志向唔同,層次都唔同。」我果然問對了,他果然知得比我多,始終這種事我是不可能從阿熹口中打聽到的。

「咁算係點……?佢地要將成個組織少數有實際貢獻既人踢出去?究竟係乜野心態?」我冷笑兩聲問。

「阿熹都明白依一點……所以你而家咪坐左係度。」說罷他拿起盤上的蝦多士吃口再說:「同時因為佢依個行為,所以引起左更多人既不滿。」

「佢地有無諗過?如果唔係我既話,佢地重係一堆打飛機既垃圾?」有時我實在不知道那群所謂高智商的蛋散腦裡面究竟在想什麼……

「但佢地唔係咁諗。而家有班人捉住一點,話今次既行動付出同收入唔成正比,重諗住借依一點,對阿熹進行彈劾。」

「乜原來智商咁高既人都鐘意玩埋依D弱智野?佢地真心唔明白今次行動對MOB係幾咁意義重大?佢地有無諗過如果今次行動無存在過既話,MOB而家會係乜野情況?」

四眼仔一邊聽我的話,一邊將手上的蝦多士吃完,然後喝口剛剛酒保為他送上的新酒才回答:「有,緊係有。只係佢地覺得自己可以搵到更有效,更安全既方法去進行調查。」

我即時情不自禁高聲地說了句:「馬後砲!」

「再聰明既人都係會為左啖氣做蠢事,依個係人性。」四眼仔卻滿不在乎地說。這讓我此刻大大的質疑著MOB這群高智商的人們跟四眼仔的差距究竟有多大?他根本才是整個組織裡由始到終最理性的一個吧!?

然後是一段小小的沉默,他有他吃自己的小食盤,我有我繼續喝自己那杯又甜又勁的雞尾酒。現在有著足夠的心理準備,重新品嘗這酒又覺得真的挺適合現在自己的心情,喝整杯酒的過程能夠帶出一種讓人舒暢的清爽感,好像能吐出口烏氣一樣。

接著四眼仔將自己自小食清得七七八八後,將整杯酒都清光後,就有點尷尬地問我:「ABC?點啊?聽講TB好似想炒你喎?」

在認識他一年多一點的時間裡……我一直都有觀察他,四眼仔這個人雖然有點神經質,間中的說話與行動都會讓人感到莫名奇妙,但整體來說,他也是個不可多得的好朋友與好助手。

「佢唔係想,係已經炒左……」我補充道。

「咁既話你係咪要去收押所?」

「我今朝打過比律師,佢話力奇電訊一日未出書面通知話炒我,我一日都未算失業……而家我重係自由之身,但點知公司幾時會炒我?可能今日已經係我地最後一日見面。」說起這件事,我是感謝他的關心的,不過在情緒方面來說,我還是需要點烈酒去舒解一下自己的心情。

聽罷他沉默了一會兒,然後沒有帶著太大的表情望向我舉杯說:「咁祝你入完收押所,打完場官司可以大步欖過。」

「如果有得揀,有邊個想入收押所……不過我唔討厭你既悲觀主義。」說罷我也沒太多埋怨就跟他碰杯,然後將酒一口喝盡。

喝畢他就苦笑著向我補充:「我依種已經唔係悲觀,只係面對現實姐。」

的確是沒有錯的,這種時候還樂觀地期待那不可能存在的奇跡有什麼用?明知面對著不可改變的命運,不過先做好準備去面對吧。

聽罷我苦笑兩聲,接著就開始談談有關巴別塔,以及其網聚的事,雖然進展沒有太大,但還是可以確實地推動著,所以在不久的將來,網聚這件事應該就會成真了。

接著在不久之後,Metis卻從不知哪裡鑽出來,跟四眼仔交頭接耳幾句後就將他帶走。我看著這兩人的神色,好像有點奇怪的感覺……卻又說不出是什麼。

在四眼仔離開心後,再也沒有人來到我的旁邊,我開始感覺到派對的寂寞感……假如現在是一套電影的話,這個時候應該要有名性感的女郎出現,然後跟我共渡這一刻。

但現實是我眼前就只有那個完全沒表情的老酒保,我跟他有什麼話好說?啊……看到頭禿了一半的他,我其實根本不想跟他說半句話,但他應該不懂讀心術,所以我就只能問口說出現在一個要求,就是跟他要杯可樂。

事實上我個人是不太喜歡酒精飲品的,加上現在的情況我又不太想醉,所以這個時候來杯水會更好,但自從上次見過盧卡斯,看過波叔的信後,我就從新記得他的遺言……

他說過,叫我不要再喝水,要喝可樂……所以由那天開始到現在我都只喝可樂,咖啡,還是酒精飲品,水的話只有一時沒有留意才喝過,然而改變了這種習慣之後,我的確感到自己的頭腦比以前更清晰,也許單純的水的確是有點古怪。

不過接下來要去收押所生活的話,大概就要跟可樂以及清晰的頭腦道別一段時間了……始終在那種地方,可樂應該比起黃金更加珍貴吧。

說起來,我記得今次這場派對也有邀請盧卡斯,聽說阿熹因為波叔的事將他招攬進來,並希望得到更多美國方面的線索。

要脫離現在這種苦悶,看來也不能盡是等人來找我,應要離開吧枱才對吧,一於就去找盧卡斯談兩句吧。這樣想著,我就拿著酒保剛送上的可樂離開,尋找盧卡斯的身影。

怎料走了個圈也沒有見到盧卡斯的蹤跡,最後卻讓我在上一場騷動中找到他……更令我意想不到的是,跟盧卡斯爭吵的不是其他人,而是阿熹。

在我注意到的時候,他們已經吵到臉紅耳熱。起初我當然是一頭霧水的,但聽著盧卡斯的一句話,我大概就能明白到整場爭吵的前因後果:

「我唔知你想查乜野。但要做調查,有好多方法,亦好多手段!我真係唔明你有乜理由要搵曾國強依隻死警渣合作?」

乍聽起來盧卡斯的憤怒也非毫無理由,始終曾國強是個危險人物,也毫無誠信可言,是個人渣中的人渣,但這件事阿熹大概也是十分清楚的,他一定有著自己的理由才會作出這種決定。

阿熹馬上就回答:「我之前已經同曾Sir合作過,佢人格的確有問題,但行動力方面都算係迅速精準。同埋今次有件事我一定要查清楚,一定要利用到佢既權力,堂堂正正動用香港警察既情報網,先可以搵到有用既線索。而最緊要係今次合作唔止對調查有幫助,重可以有效防止佢繼續騷擾阿志。」

比起盧卡斯,阿熹看起來比較冷靜,但這一切都只是表面上,因為阿熹情緒失控的速度比任何人都更快,所以依我過往經驗而言,說不定兩人下一秒馬上大打出手也不是什麼奇怪的事。

然而我現在跑出來勸架會發生會產生什麼影響,實在是難以估計的,所以暫時還是按兵不動,靜觀其變吧。要是真的打起來才阻止也不會太遲。

「咁又點?你覺得自己好了解佢?我話你知,上次我同阿志係墳場見到佢,我就知道佢只係隻自私自利既癲狗!同埋頭先律師果邊都講過,警務署上頭已經唔再撐佢,咁佢對你調查有乜幫助?」盧卡斯質問。

「佢依然可以動用到一個我地難以觸及既情報網,同埋你講得岩,警務署果邊對佢已經失去信任,正正因為依一點,我地對佢根本無任何責任咁利用佢,有乜野大不了咪當佢棄子,無乜大不了。佢事後可以點?唔通同上頭講話有人調查緊光明會、共濟會、世界新秩序啊?依D咁既野,再弱智既人都講唔出口啦,何況重要係同警務署高層講?講左又有邊個會信佢?」

雖然阿熹說到這個地步,但其實我也跟盧卡斯一樣,很想知道他無論如何都要依靠曾國強幫忙,所調查的究竟是什麼,只是他對這方面隻字不提,看來不知有心還是無意地隱瞞著。

盧卡斯已經失去耐性,於是踏前一步指著阿熹的額頭喝斥:「我話你知!永遠唔好低估蠢人做蠢事既破壞力!你咁做只係製造左一個新既麻煩,對任何人都唔會有好處!」

繼續吵下去也不會有什麼好事發生,所以應該是時候要插話了……但正當我想開口時,後面有人拉著我,回頭一望,是一臉驚愕的四眼仔,認識他這麼久,我從沒見過他臉上會掛著這種表情。

他什麼也沒有說,只是將一部智能電話交給我,上面開著巴別塔App,是一個post……

我望第一眼時,整個人即時已經呆掉了,呆了不知多少秒後,交雜著混亂情緒的內心最終集合成一股高濃度的怒火……同時在褲袋的電話已經急燥地響著,是貓王打來的,我沒有接聽,一下就掛斷了,因為他打來的原因我大概也心中有數了。

只是我已經跟他解釋的時間了,這個在巴別塔所流傳的post每存在多一秒,所產生的危險就增加十倍,必須在一切都不能挽回之前解決這個天殺的大問題。

現在的時間大約是十時左右,我懷著緊張的心情趕回去。但家裡的情況比起想像中正常,老豆跟老母正一如以往地看著CCTVB的無聊電視劇,而且無視了我回了家這回事,氣氛也沒有什麼異常,就像平常一樣,細妹應該如之前那樣在自己房間玩著白痴IPad遊戲吧?

我個人是這樣希望著的,不過還是要親眼確認一下,才能夠知道她有沒有受到『那件事』影響……但願她並沒有發現到吧,始終我跟四眼仔已經用盡所有手段去抹殺這場悲劇……

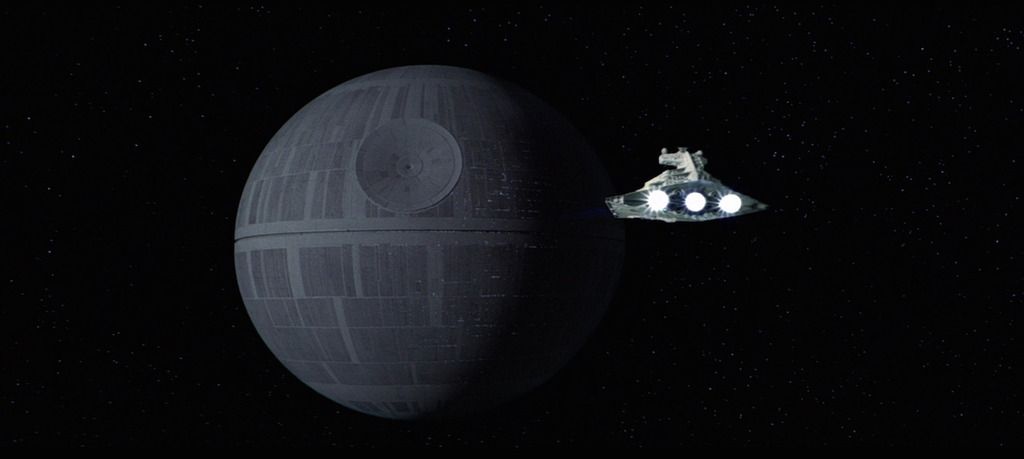

走到她的門前,我輕輕的向裡面瞄一眼……她並沒有手持著任何電話或是平板電腦,她只是在床上抱膝坐著,雖然我沒有星球大戰裡角色的超強預感,但見到細妹身上所散發的氣場……

I have a bad feeling about this……

我緩緩走進她的房間,祈求她會像以往一樣喝罵我,用望垃圾的眼神鄙視我,然後拳打腳踢地將我趕出這個屬於她的聖域。

可是她沒有這樣做。我走到床邊,她還是沒有任何反應,鼻子顯得紅腫,雙眼更加是佈滿紅筋,而且失去光彩……看來已經連靈魂也失去的樣子,只留下一副在無聲喘泣的軀殼。

我就知道,一切已經太遲了。

她已經看過早前在巴別塔,由肥軒上傳的156張的床照套圖了。

誰可以教我如何安慰一個已經被數百甚至數千人看過裸體,看過床上最色情一面的十七歲少女啊!?

難道要我告訴給外面正看電視的兩老,然後全家人一起面對這個重大的打擊?可能之後會是這樣發生,但現在還不是時候。

忽然褲袋裡的Iphone輕輕震了一下,我取出來一看,除了來自貓王的六十個來電以及七十七個Whatsapp訊息之外,還有一則來自四眼仔的短訊。

我按下去看看四眼仔短訊的同容……一切已經不可收拾了,就算我已經暫時關閉巴別塔,將所有有關床照的Post都刪掉,再命四眼仔對上傳者(即是肥軒)的電腦裝置攻擊至體無完膚都好,結果還是不能阻止人類對色情的執著,156張床照已經被上傳到Facebook的垃圾分享專頁,再沒有什麼是我能夠做得到了。

點返去,就見到大字標題《聖保祿淫底學生妹三洞開發,156P J圖連發》……目前已擁有近300個分享。

這場風暴已經沒有人能夠阻止,而且只會愈吹愈勁,愈來愈強烈,直至將一切都毀滅為止。

我不知自己能夠幹什麼去安慰眼前這個心碎的少女,人類的本能驅使我用手觸碰她的肩膀,希望能她好過一點……

怎料一碰下去的瞬間,細妹就像個爆炸鬧鐘一樣,失去理智以人類極限的高聲尖叫:

「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!」

然後開始發出沙啞得嚇人的哭泣聲……

難道我得罪了上帝了麼?為什麼這種苦難不只是折磨我?還要落到我的家人身上!?在這刻,我開始感覺到強烈的暈眩感……好像世界都快要崩潰了一樣……

接著老母從後過來,她雖然完全不知道在細妹身上發生了何等賤酷的事,但第一時間還是用力將這個可憐的少女擁在懷裡。

就在這個時候,忽然……!

有人從後將我壓倒,讓我整個人趴在地上,同時又將我的左手向後壓……

我就好像被人制服了一樣……難道老豆見到這個情景後,痴了線想將我殺死嗎!?

回頭望向那將我壓倒的人,他不是老豆,是個從沒見過面的陌生男人,正當我陷入一片混亂當中時,這個男人就向我出示警渣證件,而且以命令的語氣說:

「周壯志,你涉嫌同一單傷人案有關,而家要你跟我地返去協助調查!」