誰搬走了我們的半塊芝士: [第二章]第六十三集:柒

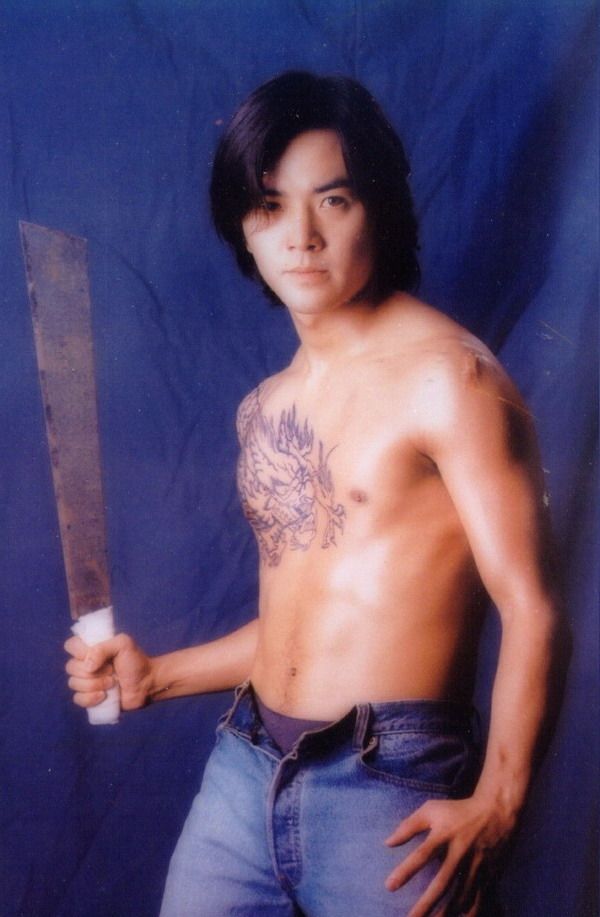

(陳錦波部份)

「你拿槍的動作生硬,要是真的開槍起來的話,能夠射得中我這副老骨頭的機會低到近乎零,剛剛我至少有十次機會可以將你制服,但我沒有這樣做,你知道為什麼嗎?下個街口轉左。(英語)」

一上車,老酒保的態度就很理所當然,完全不怕我一槍打爆佢個頭,更大膽得向我要雪茄。

而以上那番話,是我為他點完雪茄之後所說的。

作為昔日旺角水房689的我,為什麼要淪落到為一個自己所脅持著的人點煙?因為怕佢唔帶路?敬老?還是怕佢帶我行條死路害鳩我?

當然唔鳩係,佢唔帶路,我大不了可以返去酒吧捉邊返大富翁三人組黎帶路,一樣可以去到目的地。

只是我多年來行走江湖所訓練出的直覺告訴我,如非必要,最好不要惹這個老酒保。

因為他的殺氣很重,甚至比他身上的濃烈非常的酒氣更重,加上看起來足足有成磅重的黑眼圈,以及那種明顯沒有將人當成人的語氣……

讓我想起從前行走江湖的時候,所見過的一個人,就是後生坐監時所見過的一個殺人犯。

在監獄裡有監獄的規矩,這種姦殺犯,在獄中多數會被排擠,欺凌,得閒無事就會打佢獲金直至不知何年何月何日,總之就直頭係人肉沙包。

但他身上沒有太多傷痕,因為獄中有個傳說,就是惹他的人都不會有好下場,小則生病一場,大則遇上意外。

獄中流傳,他殺的人實在太多,所以纏著他的冤魂都不願離開,並等待時機親自隊冧佢,所以對他出手的人都被視作阻礙而被冤魂所教訓。

在資料上,他就只犯過一次案,可是按其他獄友的講法,他殺過的人遠超大眾想像,除了被定罪的那一案之外,他所犯的案不是被當成懸案,就是甚至沒有被發現。

總之,他就是個傳說中殺人無數的冷血殺人狂,可是現實是怎樣……我自問是個不迷信的人,可是,望著他的時候,望著他雙具眼的時候,我也不能夠否定這個傳說的真確性。

而集當時行走江湖所累積的經驗,我能夠肯定一件事,就是依個人真係好鳩危險。

現在這種感覺又再出現,而那個散發著黑暗氣息的人,就是坐在我旁邊的老酒保。

我只是依著他的指示開車,沒有給予他任何回應,跟這種人還是不要扯上任何關係比較好。

我駕傻豹號轉左,進入一條長長的鄉村路,這個時候,他又開口說:

「活了這麼多年,你這種人我見得多,有姿勢,無實際,我告訴你,用槍指住人的時候,即是代表你都已經做好被殺的心理準備,要是沒有這個程度的覺悟的話,就不要做這種事。(英語)」

我依然沒有回應,希望這樣的自言自語會使他覺得無癮。然後,他說完這堆話之後,簡單地指示我:

「一直向前,在我指示之前不用轉彎。(英語)」

之後是五分鐘左右的寧靜。

唔係,這不是寧靜,根本就是死寂,這種環境使我覺得自己好似同林過雲坐埋一齊咁,好撚唔自在!

就在正正五分鐘後,他突然又有指示。

「關車頭燈,關收音機,保持時速三十公里以下,下個路口轉左。(英語)」

他就好像打仗時的軍官一樣命令道。而我就好似他的司機一樣,忠實地執行他的指示。

雖然有d唔鋸,但我不是老是感情用事的垃圾,理性的我也很清楚這指令是有意義的,所以才會聽他的話。

不久,我已經見到一間開著燈,高四層的舊屋,老酒保輕描淡寫地告訴我:

「就是這裡。(英語)」

我駕傻豹號在離舊屋八十米遠的草叢停下,並開始整理裝備,在這個安靜沉重,正做好心理準備的時刻,老酒保突然又開始發表他的偉論:

「當你用槍指住一個人,對方不應該怕你手上的槍,而是該怕你本身這個人,這才算得上真正的威脅。(英語)」

他就好似一個詩人一樣,講埋d其他人唔想聽,又唔知點解的說話,總之就真係好鳩煩。

正當我打算用槍指住佢個頭,講一大串粗口叫佢收嗲的時候,他突然望向我質問道:

「其實你根本沒有殺過人吧?等等你要攻進去的地方可能至少有十幾人,你打算怎樣做?(英語)」

屌你!無殺過人?你係唔鳩係同我講笑?我行走江湖咁多年,全盛時期每日至少見兩個死人,你竟然問我有無殺過人?洗唔撚洗我數返哂之前殺過幾多人比你聽啊!?

但我廢事同佢嘈,便簡單地回答一句,這就是計劃的全部:

「Go in, save, take what i want, go out. Who hindered me, who died.」

這就是我陳錦波的做法,不拖泥帶水,不帶一絲多餘,簡單直接地達到目的。

最後我與他對望,以旺角水房689的眼神瞪著他,補上一句,證明我的決心,也告訴他質疑錯人了:「No mercy.」

聽罷,他居然以如同無底深洞的眼神望著我,他咬著雪茄呼出煙霧,冷冷地說:

「預我一份。(英語)」

我立即滿頭問號,明明係我同3K黨既私人恩怨,關佢乜鳩野事?點解要預埋佢?

「Why!?」我帶點驚訝地問。

點知一回頭,他已經用不知什麼方法解開了綁在手上的兩條索帶,手持著雪茄呼出煙圈,從容不逼地回答:「私人恩怨。(英語)」

俗語有話,敵人的敵人就是朋友,雖說如些,但我不信任這個老酒保,何況多一個老人又有什麼用?

現在他空出了雙手,對我非常不利,所以我立即用槍指住他的頭,問:

「Why should I trust you?」

他用那黑暗的雙目望住我,以飽歷滄桑的語氣說:

「我知你不會開槍的,要是你有一點點這種打算,我早就已經斃了你。所以不要再向我裝兇作勢,時間已經無多,不要再浪費大家的時間。(英語)」

這明顯不是回覆,而是一個警告,同時讓我有種感覺,我成程車就好似一個發緊小朋友脾氣既死靚仔一樣。

現在我就只有兩個選擇,一就是將場脾氣發到尾,一槍打爆佢個頭,若不這樣做的話,我就要一個落台階,以及一個相信這個老酒保的理由。

做好決定,我就問:

「Why you help me?」

「就當是我以前欠你們的。廢話少講,別像個女人一樣,要是你不相信我的話就乾脆一點開槍,我再讓你看看這樣做要付出什麼代價。(英語)」他咬著雪茄,任其燃燒,並以輕微不耐煩的語氣說道。

雖然不知他欠我什麼,個他的語氣告訴我,這是最後一個會回答的問題,再問下去的話我將會得不到任何答覆。

同時,在他的眼中,我見到一種無盡的黑暗,本能告知我,這個人!真係好撚鳩柒危險……但直覺上,我又覺得這副可以自行解開索帶的老骨頭是挺可靠的,而那句「就當是我以前欠你們的」當中,有著一種微微的沉鬱……

這個老酒保……說不定可以信賴。

於是我放低槍,大大吸一口雪茄,再用力地呼出大量煙霧,然後作個決定:

「alright,Let’s go.」

疑人不用,用人不疑,我將在酒吧櫃裡的軍刀與左輪交還給老酒保,好讓他有足夠的武力掩護我,然後兩人一起浩浩蕩蕩地向3K黨的總部邁進。

其實事前我憑空想像過,3K黨的總部大概至少也是一棟大廈或是睇教父入面的黑手黨大宅,結果卻是這所日久失修的民居,實在令我有點意外。

大家都知道,3K黨算是一個大型組織,分部偏佈美國,在1920年代成員人數更高達幾百萬人,成員滲透政府機關,極具影響力。

就感覺上,它當時的影響力應該就像現在的光明會一樣,不同之處就只有它不夠光明會神祕。

然而時代的巨輪是無情的,隨著過後種種原因,例如經濟大蕭條,以及二次世界大戰反法西斯情緒下,這個近乎是美國背後黑影的龐大組織中了兩記重拳後,成員就急劇下降,一蹶不振。

所以現在眼前堂堂的3K黨芝加哥分部,就只剩下一棟木屋也是情有可原的。

假如無事陀手掕脚的情況下,我一見到依座所謂既3K黨芝加哥分部,應該只會講一句:「仆你個街!亞視黎既喂!」,就轉身離開。

但我現在有著拯救盧卡斯的重任,自然就不能那麼灑脫了。而且,3K黨總算是曾經威過,也滲透過美國各種企業,所以如果能夠接觸這個分部高層的話,說不定真的會得到一些有關魚柳包的線索。

還有,網上留言的仇,我一定要報!等等必須好好教訓這班白人至上主義的無腦白鬼!我要話比佢地知,香港人唔撚係戇鳩鳩既!我旺角水房689唔係一個靠女人既乸型,更加唔係一個鐘意粉紅色既基佬!

「魚柳包」,「盧卡斯」與「覆桌」,將會是今次行動的收獲!以商業角度黎講,依種就係一石三鳥,穩贏既生意!

經過四周的觀察,我發現全屋就只有一個出入口,沒有後門,而且窗戶都是扁橫的長方型,大概就只有一個三歲小孩可以爬出來的大小,成年男人肯定不能穿過。

老酒保告訴我,雖然屋的外表看來不太可靠,但實際上是典型易守難攻的防守建築,如果裡面有充足的人員,大概可以守住一大段時間。

如無意外,這應該是3K黨全盛時期所留下來的遺產。

但這種為堅守而設的建築就只有一個入口同時,也代表著它只有一個出口,是一個絕好的困獸鬥的場地,注定只有勝利者才有資格行出門口。

而今晚唯一能走出來的人,當然就只有我,老酒保同盧卡斯!

原因只有一個!因為……哪個叫做正義,哪個戰無不勝!